エンバーミング おもかげの考え

エンバーミングしたのにドライアイスを置く?

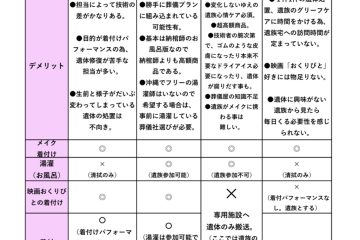

先日、SNSで「父をエンバーミングした。毎日葬儀屋さんがドライアイスを変えにきてくれた」という投稿を見ました。 エンバーミングって ドライアイス不要なんじゃないの…?? ネットでエンバーミングを宣 続きを読む…

Twitter エンバーミング おもかげの考え

エンバーミング担当者はなぜ家族に挨拶しないの?

家族の大切な故人をどこかに連れて行き、どこの誰かもわからない「匿名」が故人の顔作りを請負う。「匿名」の技量次第で完成度が変わる顔が出来上がり、身体に満たしたホルマリンで腐らない本人となって家族の元に戻 続きを読む…